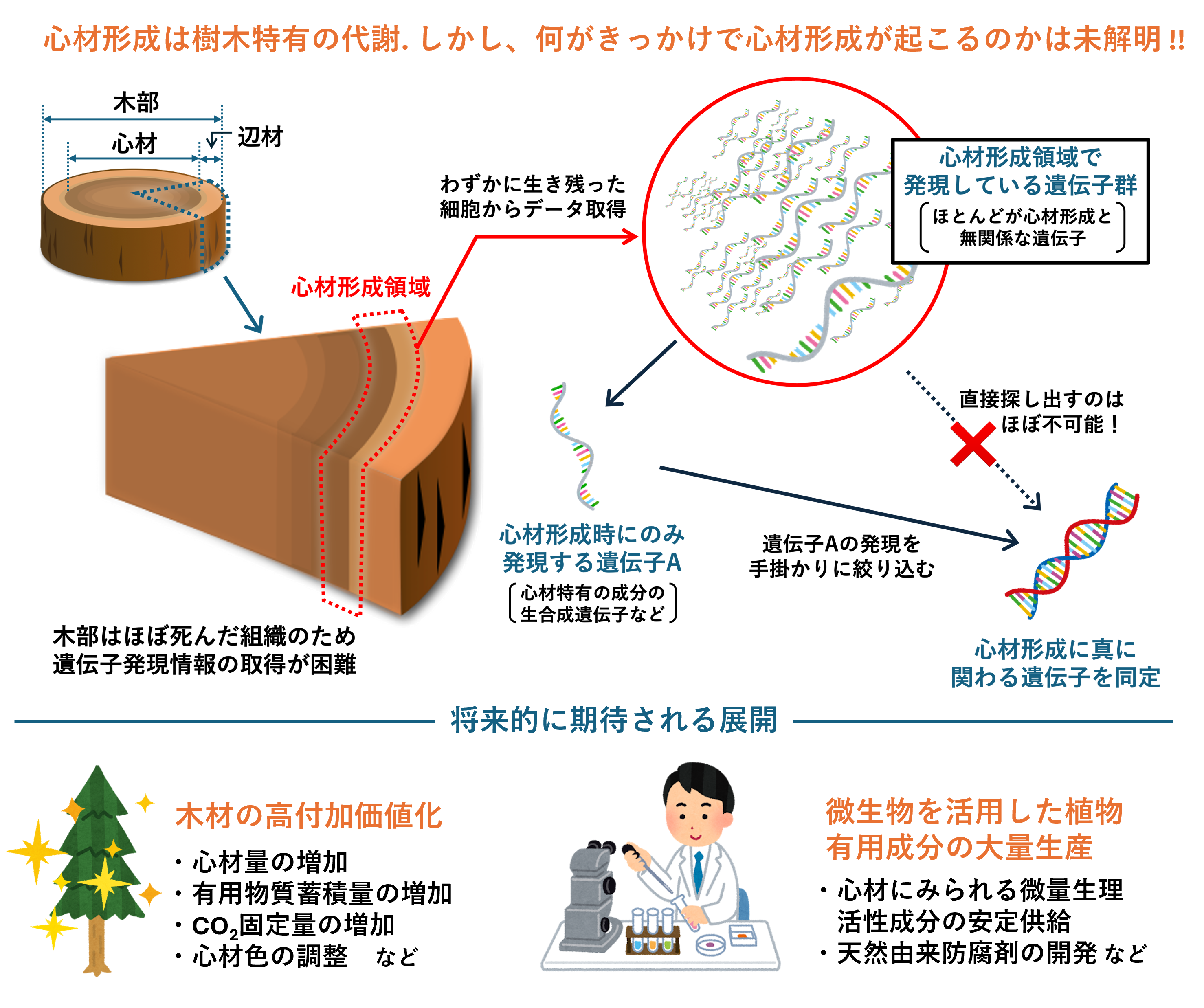

スギ木部での遺伝子発現を網羅解析し 心材ノルリグナンの生合成と心材形成に関与する 遺伝子群の同定を目指す

こちらの記事(とくだいウェブ)もあわせてご覧ください。

(関連記事:山村先生、高大連携の取り組みや「森林代謝学分野」発足のきっかけ)

スギに着目した地域密着の研究

「ちょうどコロナ禍と重なり、活動が制限されたこともあり、

実験に没頭できた」と話す山村先生。手前にある木片には、サ

ンプル抽出のために無数に空けた穴があいています。

3年前、徳島大学へ赴任したことをきっかけに、地域と関わりのある研究をやろうと、徳島県産のスギに着目した山村先生。

徳島は古くからスギの産地として知られ、豊かな自然環境とスギの生育に適した気候条件により、高品質なスギが育つ地域として発展してきました。

スギは建築材として活用され、中央の色の濃い部分を心材、周りの白っぽい部分を辺材といい、心材は主に柱や梁、床材として、辺材は板材として使われます。

心材は家の構造的に重要な部分に使われますが、それは心材が耐久性や強度に優れているだけでなく、様々な抗菌成分が蓄積していて腐りにくいためです。

抗菌成分が多く蓄積する心材の形成は樹木特有の現象ですが、心材形成については未だ謎が多く残っています。そこで山村先生は心材が形成される仕組みや、それに関わる遺伝子を解き明かそうと研究を始めました。

意外と知らない樹木の特性

樹木は組織のほとんどが死んでいます。生きているのは樹皮から数年輪分だけ。

年を経るごとに大きくなる樹木は、全体を生かしておくには莫大なエネルギーが必要なため、生きた部分を極力減らし、死んだ組織は物理的に樹体を支えるだけの役割を担っています。

それなのに内側から腐って倒れることがないのは、心材を作る過程で抗菌成分を蓄積しているから。しかし心材がどのタイミングで形成されるのかは樹種によっても異なり、何がきっかけで心材が形成され始めるのかは解明されていません。

その理由を突き止めようにも肝心の心材部分の細胞はすでに死んでいるので、遺伝子の動きをたどることができません

では、どのように研究を進めたのか?

研究室のテーブルの上に置かれた穴だらけの木片にヒントがありました。

「部分的にですが、わずかに生き残っている細胞があって。幹の真ん中から外側へと放射状に伸びる放射柔細胞というのがあるのですが、この細胞は比較的長生きなのでそこから遺伝子情報を取得できるかなと」。

放射柔細胞は顕微鏡で見えるレベル。木の表面を見てもどこにあるかわからないので心材形成領域を中心に幾つかの年輪をそれぞれドリルで穴を開け、木粉を液体窒素に落とします。細胞を生きたまま凍結し、通常の数百倍の植物試料量を使って、ひたすらRNA(※)を取る日々を繰り返した山村先生。

その結果、おもしろい情報を得ることができたといいます。

※RNA(リボ核酸)とは、生命体の遺伝情報が記録・保存されている核酸の一種。DNAの遺伝情報をもとにタンパク質を合成する情報伝達物質としての役割がある。

スギの心材部は赤いことから「赤心」と呼ばれていますが、まれに中央部分が真っ黒な「黒心」ができることも。

見た目も悪く、水分含有率が高いため、製材業者からは好まれないそうですが、

心材形成の仕組みが分かれば、「黒心」を作らない方法も分かるかもしれません。

誰もやらないから「やる」 樹木研究の一助に

草本植物に比べ成長が遅く、検証には数年単位の時間がかかるため、樹木の分子生物学的な研究は「あまり皆やりたがらない」、ニッチな分野。そのため海外の論文も割合としては少ないといいます。

「研究が進まないからこそ、後世の人のためにもこういう研究が必要なんじゃないかなと思ってやっています。僕が生きているうちに決着できるか、わからないんですけど」。

現在、データを精査中ですが、心材の成り立ちに関わりのある成分から手がかりを得ることができそうだといいます。

「心材に特異的に蓄積する抗菌成分の一種にノルリグナンという化合物群があり、それらは心材形成の時期と連動して生合成されます。これまでノルリグナン類の一種であるヒノキレジノールの生合成研究に取り組んできた経験から、スギ木部での遺伝子発現を網羅解析し、心材ノルリグナンの生合成遺伝子を同定できれば、それと連動する心材形成関連遺伝子群を見出せるはずと考えています」。

この研究がうまくいけば、心材部分の多い樹木の創出や天然成分由来の防腐剤の開発など、高付加価値の木材の開発が見込まれます。

徳島県は県土の75%が森林。安価な輸入木材に押され、国産材の需要も低迷しています。この研究は林業の未来を大きく変える可能性を秘めています。

高大連携にも注力 新野キャンパスでの取り組み

生物資源産業学部 森林代謝学分野の研究室は、常三島キャンパスから車で1時間ほど南に走った徳島県立阿南光高校新野キャンパス内「とくしまイノベーションセンター」にあります。

生物資源の研究室はA1〜A9など、番号で呼ばれていますが、外部の人にも研究内容が少しはわかるような研究室名をつけようと、木材腐朽菌や外生菌根菌の研究を手がける服部先生と植物の代謝を研究する山村先生の2人によって「森林代謝学分野」と名付けられました。

阿南光高校内にあることから、大学の研究に高校生のうちから興味をもってもらおうと、高大連携授業も担当しており、それ以外にも放課後や休日に同高校の「バイテク・農業クラブ」や「あこうバンブークラブ」の生徒と一緒に実験をすることも。身近な事柄に疑問を持ち、実験や研究の楽しさを伝える取り組みも行っています。

今回紹介した研究以外に山村先生は植物が生み出す有用成分に関する研究や、その成分に関わる遺伝子やたんぱく質を解明する研究、バイオマスの資源の有効活用、薬用植物の研究なども行っています。興味のある人はぜひ、新野キャンパスを訪ねてみてください。

新野キャンパスで培養中のスギの幼苗。

「新野キャンパスは研究室が少し広いので、生きた植物試料の培養装置なども置けて助かります。

徳島市中心部から離れていますが、研究するには良い環境です」。

大学院社会産業理工学研究部

生物資源産業学域 生物生産系 生物資源生産科学分野 准教授

山村 正臣(やまむら まさおみ)