- 平成22年6月17日(木)17:30-21:30 医学部第3・第4会議室

- タスクフォース:赤池雅史・三笠洋明(医学部教育支援センター),岩田 貴(医療教育開発センター)

基礎系ならびに臨床系分野から13名の参加があり,2つのミニレクチャーと2つのワークショップを行いました。参加者によるポストアンケートで は,全項目平均で4.49点(5点満点)のご評価をいただき,好評でした。参加していただいた諸先生方,本当にありがとうございました。

■ミニレクチャー1「PBLチュートリアル教育とは」

医学部教育支援センター・赤池雅史

医学教育改革の背景,成人教育学に基づく教育方法,PBLチュートリアルの目的および具体的な進め方などについて,解説を行った。 現在のPBLチュートリアルシナリオは臨床症例であるが、4年次の段階では臨床的マネージメントの丸覚えにならないように、基礎医学的知識と臨床医学的知識統合・連携を学生に促し、考える習慣をつけさせる必要性があることが説明された。さらにPBLチュートリアルは自己学習のきっかけであり、これのみで 系統的知識を全て習得させることは困難であること、授業の多くは従来の講義形式で行われており、この臓器疾患別講義の内容や系統性を改善することが重要で あることが指摘された。

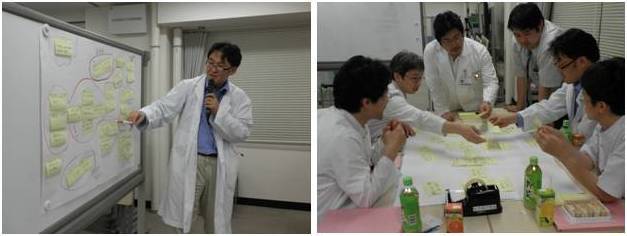

■WS1「PBLチュートリアルのシナリオ作成」

1.学生の議論を促進できる,2.自己学習を促進できる,3.4つの学習項目(基礎医学的,臨床医学的,社会疫学的,行動科学的)を網羅している,の3つの条件を満たすシナリオ作成を参加者全員が行った。

■ミニレクチャー2「徳島大学におけるPBLチュートリアルの現状」

医学部教育センター・三笠洋明

学生による自己評価、学生によるシナリオ・授業評価、チューターによる学生評価、コースの試験結果、コースに関する学生アンケートの分析結果が紹 介された。シナリオについては最近の改革により、学生は現実感が高く、議論しやすいと感じており、評価が高く、またチューターに対してもその評価が高いこ とが報告された。その一方で、学習時間は充分ではなく、学習到達度には依然問題があることを学生自身が自覚していることが指摘された。学生によるコースの 満足度については、PBLチュートリアルと臓器疾患別講義のハイブリッド方式が効果的になっている、緊張感を感じるシナリオである、授業に工夫が感じられ る、教員による目標の呈示等が主な規定因子であることが報告された。また、コース試験成績とチューター評価は相関せず、主成分分析でも両者は別のものを評 価していることが説明された。

■WS2「チューターによる効果的指導方法」

PBLチュートリアルに対する学生の誤解、学生アンケートによる「良いチューター,悪いチューター」の実例、PBLチュートリアル教育について のこれまでの具体的な改革策について説明を受けた後,WS1で作成したシナリオをブラッシュアップするとともに,学生から意見が出ない時,重要な学習項目 について議論がなされない時,自己学習課題の設定が不十分な時にチューターが行う介入方法(質問や問いかけの具体例等)やPBLチュートリアル全体につい ての改善策を検討した。