世界初、ヒトの骨に入れ替わる炭酸アパタイト 矯正治療や再生医療など、実用化と改良に取り組む

歯学部 教授 栗尾 奈愛(くりお ないと)

約半年で自身の骨に入れ替わる炭酸アパタイト

世界で初めて骨の主成分である「炭酸アパタイト」の人工合成に成功した徳島大学と九州大学の共同研究チーム。この成果をもとに開発された骨補填材「サイトランスグラニュール(以下、サイトランス)」は、2018年に株式会社ジーシーから販売され、インプラント治療に利用されています。

研究チームのメンバーとして研究に携わった栗尾先生は、現在、サイトランスを臨床の現場で応用しながら、改良に取り組んでいます。

サイトランスは破骨細胞によって吸収され、新しい骨を作る骨芽細胞の働きにより、最終的には自分自身の骨へと置き換わるという特徴があります。

従来の人工骨は、体内に埋め込んでも骨に置き換わることなく、異物として残ってしまうため、感染の原因や合併症のリスクがありましたが、サイトランスにはその心配がありません。

インプラントを行うには人工歯根(インプラント体)を顎の骨に埋め込む必要がありますが、歯を失ってしまうと骨の厚みが減少し、インプラントを安定して埋め込むことができないケースがあります。こうした場合にサイトランスを用いることで約半年で骨が再生し、インプラントを固定できる基盤を作ることが可能になります。

これまで骨が痩せて入れ歯に頼らざるを得なかった人も、インプラント治療を選択できるようになりました。

ブロック状やプレート状に加工し、操作性と安定性を高める

サイトランスは粒状のため、移植部位で形態を保持しにくいという課題もあります。

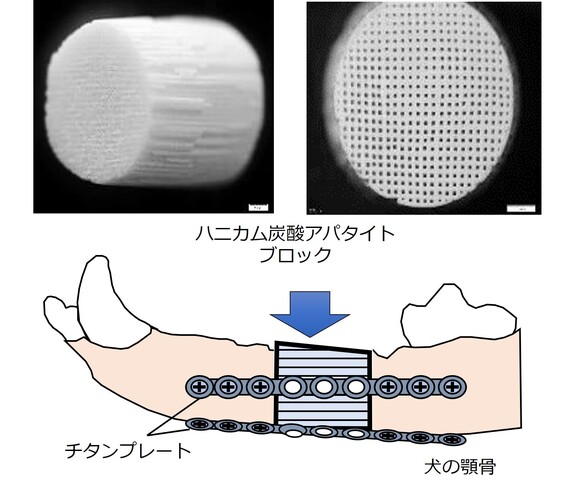

そのため栗尾先生らのグループは、コラーゲンなどを組み合わせてブロック状やプレート状に加工し、操作性と安定性を高める改良を進めています。

「口腔がんなどで顎の骨を欠損した場合、金属プレートや足の骨(腓骨)を移植して再建する治療が行われています。しかし顎の自然な形を再現するのはとても難しいのが現状です。現在、動物実験では炭酸アパタイト製のブロックを埋入することで、半年から1年ほどで自分の骨へと置き換わることが確認されています。将来的には患者さんごとのCT画像をもとに3Dプリンターで顎の形を再現し、炭酸アパタイトを用いてその人にあった人工骨を作製し、移植することを目指しています。これにより、自然で左右対称な顎の形態の再建が可能になると期待されています」。

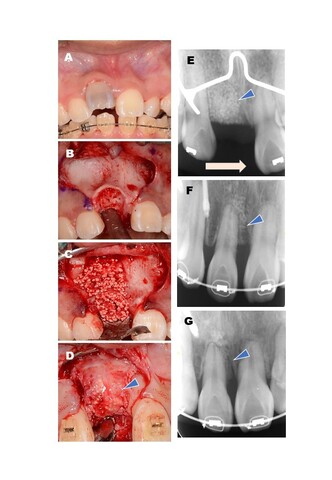

また、サイトランスは矯正治療への応用も行われています。

幼少期の外傷により、歯の根と骨が癒着してしまった患者さんのケースでは、問題となる歯を抜歯し、欠損部にサイトランスを用いて矯正治療のための骨の土台を再建。その後、矯正の力をかけることで隣の歯を予定した位置まで移動させることに成功しています。審美的な観点からも注目されていて、今後は矯正治療への応用も広がると期待されています。

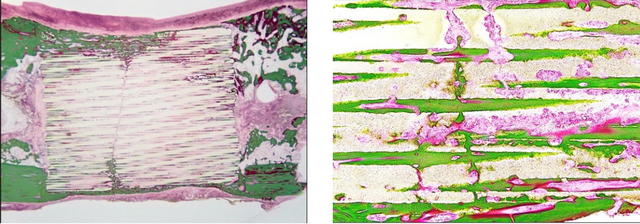

歯が抜けて痩せてしまったところにサイトランスを埋植すると、自身の骨に置き換わって新しい骨を形成し、インプラントの土台を埋め込むことが可能になります。

緑色の部分が骨芽細胞。徐々に侵食して、自分の骨に入れ替わります。

炭酸アパタイトは骨芽細胞を活性化し、新しい骨の形成を促進する骨伝導性に優れています。

炭酸アパタイトを再生医療に役立てる研究も

「加齢により関節の軟骨がすり減って痛みが出たり、歩行が困難になったりする変形性関節症をご存じの方も多いと思いますが、顎も同じように軟骨がすり減り、口の開閉が難しくなることがあります。現状は金属で代用されている人工関節を、ブロック状の炭酸アパタイトに軟骨の細胞などを培養し、より生体に近い人工関節を作る試みも進めています」。

実用化はまだ先とのことですが、炭酸アパタイトと幹細胞などと組み合わせることで、人の関節に近いものを作り、移植することを目指した研究が進んでいます。

大学病院では口腔がんで大きな手術を行う患者さんも多く、特に歯ぐきに発生したがんは骨に浸潤しやすく、治療のために顎の骨を広範囲に切除せざるを得ない場合もあるそう。その結果、顔の形が変わったり、噛む・話すといった日常生活の機能が損なわれることもあるといいます。

そうした治療に炭酸アパタイトを用いることで、術後の負担が少なく、より自然に近い形での再建が可能になると考えられています。今後さらに新たな活用法が生み出され、治療の選択肢が広がることで、患者さんのQOL向上に大きく貢献していくことでしょう。

犬の顎の骨を一部切り取り、ブロック状の炭酸アパタイトを移植した実験では、半年から1年ほどで自分の骨へと置き換わることが確認されました。

矯正治療への対応例。