【イベントレポート】 「Imagine if…! Deeptech for the Real World」大阪・関西万博で開催

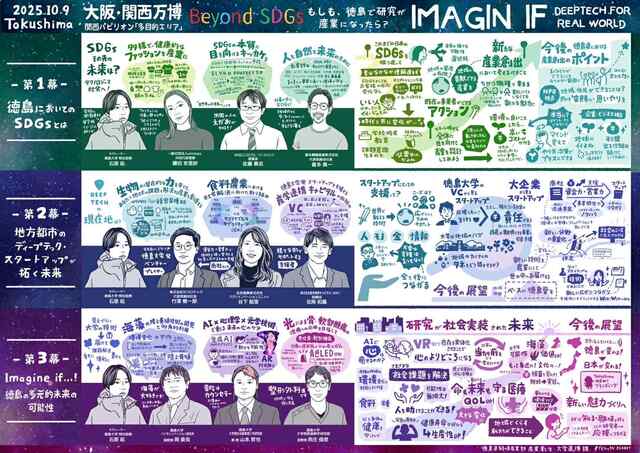

盛況のうちに幕を閉じた大阪・関西万博。閉会間近の10月9日(木)、関西パビリオン横の多目的エリアにて、徳島県が主催するディープテック・イベント「Imagine if…! Deeptech for the Real World」が開催され、徳島大学特任助教 石原佑先生がモデレーターを務めました。

モデレーターの徳島大学特任助教 石原佑先生、司会の徳島県出身フリーアナウンサー 藤田瞳さん。

このイベントは、大阪・関西万博10月のテーマウィーク「SDGs+Beyond」に合わせ、SDGsのその先を見据えた社会や技術のあり方を探ることを目的に実施されました。

3幕構成で行われたディスカッションの第1幕では、「徳島においてSDGsとは」をテーマに、地域での実践事例や課題を共有。第2幕では、「地方都市のディープテック・スタートアップが拓く未来」と題し、徳島県発のディープテックが世界の課題解決にどのように貢献できるか、また大学や行政が果たすべき役割について議論が交わされました。徳島県内のスタートアップと大企業とのオープンイノベーション事例も紹介され、地方から生まれる新しい価値創造の可能性が示されました。

そして第3幕の「Imagine if…! 徳島の多元的未来の可能性」では「もしも徳島の研究が新たな産業や地域の特色になれば…」という視点から、徳島大学の研究者3名が自身の研究を紹介。徳島大学が有するディープテック・シーズが世界をどう変革させるのか、ポジティブな未来像を力強く発信しました。

第3幕のパネリスト。

左から徳島大学大学院社会産業理工学研究部 山本哲也教授、大学院医歯薬学研究部 西庄俊彦准教授、

石原佑特任助教、バイオイノベーション研究所 岡直宏准教授。

山本教授によるAIと心理学を融合したメンタルヘルスケア研究

最初に登壇した山本教授は、AIと心理学を融合したメンタルヘルスケアの研究を紹介しました。臨床心理士・公認心理師として、うつ病や不安症の患者に対する行動療法を行う中で、徳島県では心理療法を提供できる専門家が不足している現状を指摘。「AIを活用することでこの問題を解決できるのではないか」と提案しました。

山本教授は脳波やfMRIを用いて心の状態を「見える化」する研究や、うつ病の再発率(1回目60%、2回目70%、3回目90%)といったデータを交えながら、AI技術による支援の可能性を解説しました。生成AIを活用したパーソナライズド・カウンセリングでは、特定のキャラクターとして相談者に応対するカウンセリングエージェントを開発。また、3Dホログラム技術を用いてAIを実体化させる取組も進めており、徳島市の条例を学習させて生活困窮者に適切な情報を提供するなど、地域課題の解決にも応用可能であることを示しました。

さらに、VR(仮想現実)を活用した自己対話療法の研究も紹介。相談者自身と「悩みを聞いてほしい相手(親友や恋人など)」を仮想空間に再現し、視点を切り替えながら対話することで、悩みの苦痛度や不安症状を軽減する効果が確認されています。加えて、光による空間演出を用いたバイオフィードバック技術も紹介され、人の心身の状態に応じて室内の光が変化するなど、感情に寄り添う環境づくりの実践例が示されました。

山本教授の発表は、AI・VR・光といった先端技術を心理療法に取り入れることで、専門家不足という地域課題を補い、誰もが心のケアを受けられる未来の可能性を提示する内容となりました。

西庄准教授によるLEDを用いた骨軟部腫瘍治療の研究

続いて登壇した西庄准教授は、LED光を活用した骨軟部腫瘍の治療法に関する研究を紹介しました。整形外科医として骨や筋肉に発生する腫瘍を専門とする西庄准教授は、希少疾患である骨軟部腫瘍に対して新たな治療の可能性を探っています。

骨軟部腫瘍は10万人あたり骨肉腫が約0.8人、軟部肉腫が約2人と非常に稀な疾患であり、1970年代までは切断が主な治療法でした。しかし化学療法やMRIなどの医療技術の進歩により生存率が向上し、現在では「機能を温存する治療」への転換が進んでいます。

西庄准教授の研究チームは、青色LED光が腫瘍細胞の増殖を抑制することを発見。研究により骨肉腫、未分化多形肉腫、脂肪肉腫、線維肉腫など、複数の肉腫細胞に対して有効性が確認されていると説明。LEDは低侵襲で副作用が少ないことから、身体への負担を抑えつつ、がん細胞を選択的に抑制できる治療法として期待が高まっています。

将来的には青色LEDを用いて腫瘍を縮小させ、患者の命と機能の両方を守る新たな医療の実現を目指しており、西庄准教授の話は「光」がもたらす次世代医療の可能性を強く印象づける内容となりました。

海藻の陸上養殖で持続可能な資源利用を実現~岡准教授の研究~

岡准教授は、海藻の陸上養殖技術の開発と多角的利用について紹介しました。近年、海洋環境の変化により海藻資源が減少していますが、陸上養殖は水温や栄養をコントロールできるため、安定した生産が可能です。異物が混入しにくく、少ない労働力で通年養殖も可能といった利点があります。

研究室では約30種類の海藻を研究しており、特にミリンソウの陸上養殖に成功しています。岡准教授が研究しているミリンソウは、元々食用ではなく、アワビの種苗生産における餌として注目していました。特に水温が高くなる夏の中間育成期は、天然の海藻がなく、従来の人工飼料では水質が悪化するという課題がありました。夏によく育つミリンソウをこの時期の餌として活用したところ、アワビの貝殻が綺麗な赤色に変化し、タウリンなどの有用成分も増加することが判明。現在、ミリンソウは徳島県のアワビ養殖に使われています。

またミリンソウは「アカネソウ(海しそ)」という商品名で食用としても普及しています。養殖にはミネラル豊富な地下海水を使用しており、アカネソウがそれを吸収して育つことで、豚レバーよりも多くの鉄分を含む栄養価の高い海藻となりました。低カロリーで、貧血予防や健康志向の方にも最適なスーパーフードとして注目されています。

さらに「海藻は二酸化炭素を吸収・固定するブルーカーボンとしての役割も果たしている」といい、海藻の陸上養殖技術の確立を通じて、未来の食の安定供給と地球温暖化対策に貢献し、地域の活性化を目指して研究を続けたいと話しました。

徳島の未来を変える研究の可能性

後半のパネルディスカッションでは、3人が自身の研究が徳島にもたらす影響について議論しました。山本教授のAIを活用したメンタルヘルスケアは、徳島県内のうつ病率を下げ、生産性向上につながる可能性があるとされ、地域の健康課題解決に期待が寄せられています。西庄准教授のLED治療法は徳島発の先進技術として国内外から注目される可能性があり、地域の医療技術力の向上とブランド価値の創出に貢献すると考えられます。岡准教授の海藻陸上養殖研究は、環境変化によって失われつつある海藻文化の保存と、徳島に新たな特色を生む取組として注目されており、食の安定供給や地元産業の活性化への期待も高まっています。

石原先生は、これらの研究が「健康の県」「海藻の県」といった新しいブランディングにつながり、徳島の魅力を高める可能性について言及。「山本教授と西庄准教授の研究は、健康寿命の延伸やQOLの向上に寄与する“健康寿命を延ばす県”として徳島の価値を高めるものであり、岡准教授の研究は海藻文化の保存と地域活性化に不可欠な取組。ぜひこうした研究を応援して欲しい」と呼びかけ、司会の藤田さんも「まずは興味を持つことから」と締めくくりました。