ミトコンドリアのタンパク質の構造と機能を研究 とても珍しい『徳島大学の職員を兼ねた修士課程の大学院生』

先端酵素学研究所 / 薬学部 教授 篠原 康雄(しのはらやすお)研究室

様々な疾病の発症と密接に関わっていると考えられるミトコンドリア。ミトコンドリアを人為的に制御することで新たな治療法に繋げようと、この研究室ではミトコンドリアのタンパク質の構造と機能についての研究を行っています。

研究の一例として教えていただいたのが、褐色脂肪組織のミトコンドリア内にある脱共役タンパク質について。脱共役タンパク質はエネルギーを熱として発散させる機能があり、その働きをさらに解明することで、抗肥満薬を作ることができる可能性があると期待されています。

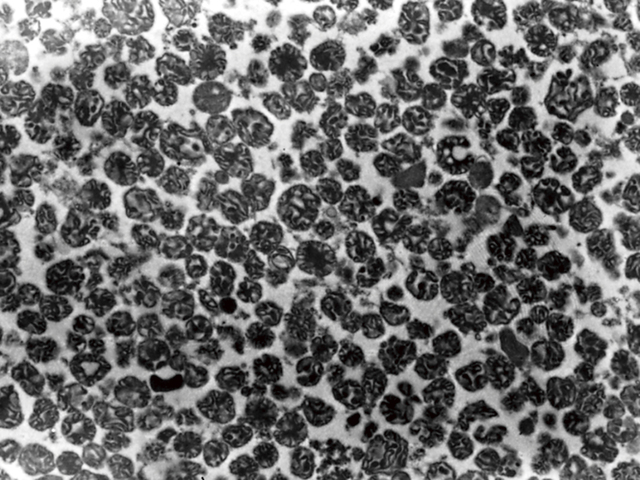

電子顕微鏡で見たミトコンドリア。

ミトコンドリアは茶色い色をしていて、写真はラットの肝臓(1匹分)から採取したもの。

小指の爪くらいの分量で、採取する途中にちょっとでも傷つくとバラバラになってしまうので、丁寧にやりつつ速く操作するのが難しいところ。

この研究室は篠原先生が先端酵素学研究所の教授であると同時に、薬学部の生物薬品化学教室も受け持つ珍しい研究室なのですが、さらに今年度、現役大学院生の武川さんが教務補佐員として勤務するという徳島大学では珍しい事例が加わりました。

「企業などで研究を続けながら、大学に所属して学位を取る社会人博士はよくありますが、修士は珍しい。講義や学生実習などの補助にも精力的に取り組んでくれて、大助かりです。彼は大変優秀です」という篠原先生。

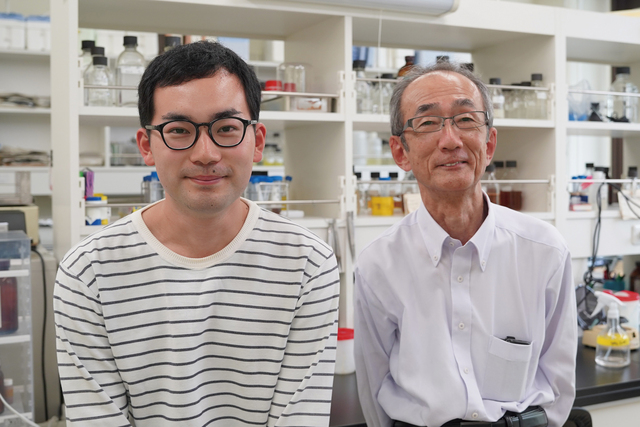

大学院薬学研究科創薬化学専攻M2兼教務補佐員の武川和人さん(写真の左側)と篠原先生(写真の右側)

武川さんは「将来は、アカデミアの教員になりたいです。教務補佐員の業務は、大学教員が担う教育・研究を近くで学ぶことができるという点で、とても良い経験になっていると思います。篠原先生からお話があったのは1年程前のことで、当時はとても驚きましたが、今では感謝しています。自分の担当する研究テーマの推進と研究室の業務の両立は簡単ではありませんが、将来に向けて研鑽していきたいです。」と話します。自身の研究にも熱心で、今年度の日本生化学会でも発表を行ったそう。

篠原先生の右腕として活躍することで、多角的に物事をとらえ、研究への興味が増しているという武川さん。武川さんがロールモデルとなり、他の研究室でもこうしたスタイルが生まれるかもしれません。

研究について説明する武川さん(左)。細胞や菌など生物を相手にする実験は当日中にしなくてはいけないため、時間との闘いなのだとか。

測定する機器も普段使うものだけでも10種類くらいあり、その使い方や測定方法を覚えるのにも時間が必要。

実験では牛の心臓からミトコンドリアを採取するため、業務用のミンサーを使うことも。

ゼミのメンバーは19人。篠原先生の還暦祝いをしたり、誕生日祝いをしたり、旅行やドライブへ行ったり、和気あいあいと仲のいい研究室です。