このたび、「第3回 授業参観・授業研究会」を実施しました。

授業参観

日時: 令和4年11月17日(木)13時20分~14時50分

場所: 教養教育5号館302・303講義室

授業実施教員: 徳島大学教職教育センター 中上 斉 先生

対象学科・総合科学部・理工学部3年、医学部保健学科2年 約50名

授業名: 生徒指導論

授業研究会

日時: 令和4年11月17日(木)14時50分~16時00分

場所: 教養教育5号館301講義室

参加者:5名

授業参観では、対面で中上先生の授業を参観し、受講学生にアンケートを実施した。また授業研究会では、中上先生から授業の構成、目的、工夫等の解説を受け、アンケート結果の確認を行った後、参加教員を交えて自由討論を行った。

中上先生の担当する「生徒指導論」は、教職科目の一つである。科目の内容である生徒指導は、児童・生徒が安心して学校生活を過ごすために欠かせない指導であり、学校における学習指導等の前提としても大切なものである。今回の授業では、その中でも「進路指導・キャリア教育」をテーマとしており、近年学校教育でも重要性を増しているキャリア教育について、その背景や目的、およびキャリア教育を通じて育成すべき能力について学ぶことが授業の目的であった。

授業では、事前に提示された課題をもとにしたグループワークを行い、その結果をホワイトボードで共有したほか、スライドを使った講義を行ったり、ワークシートに自身の考えをまとめさせたりする等、多様な実践がなされていた。

授業研究会では、学生からのアンケート結果を振り返り、授業についての課題について議論を行った。中上先生から主に挙げられた課題としては、授業内容の提示方法について板書とスライドのどちらがよいか、授業後の課題提出締め切りが翌日であり、短いという学生の意見をどうするか、予習として提示された課題が難しかったこと、さらには学生の授業内での発言をどのように促すか、の4点であった。

これらの点について、中上先生と参加者を交えて議論を行った。板書とスライドの課題については、中上先生からは、スライドを事前配布するのでは、ずっとスライドに集中して教員の話を聞かないことに対する危惧があることが示された。一方、板書ではノートに書き写すのに集中することで教員の話を聞かなくなる可能性が参加者から指摘された。これについて、スライドの重要な部分を空白にし、学生が教員の話を聞きながら空白を埋めていくといった対策が挙げられた。また授業後の課題提出締め切りについては、参加者から学生の生活やスケジュールの問題もあるため、余裕を持たせてもよいのではないかと提言がなされた。さらに、予習課題の工夫として、より具体的なシナリオ等を記述することで学生が考えやすくなるということ、学生の授業内での発言を促す方法として、発言に対して拍手を行ったり発言数を記録していくほか、ボーナスポイントを付加する等、学生が発言しやすく、かつ発言にインセンティブを与えるような方法が示された。

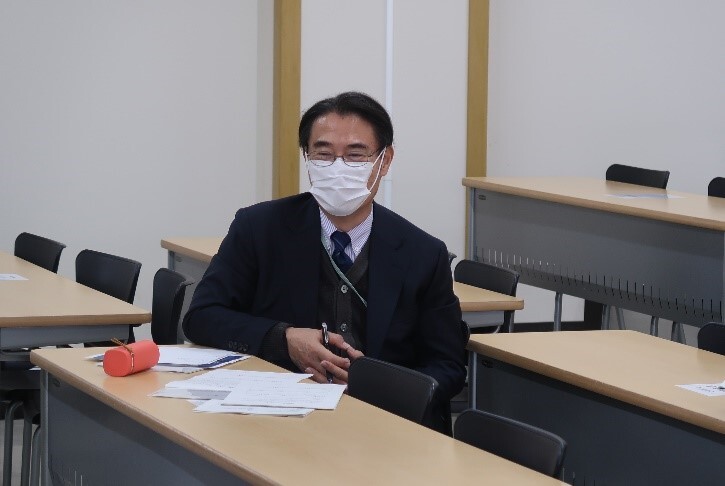

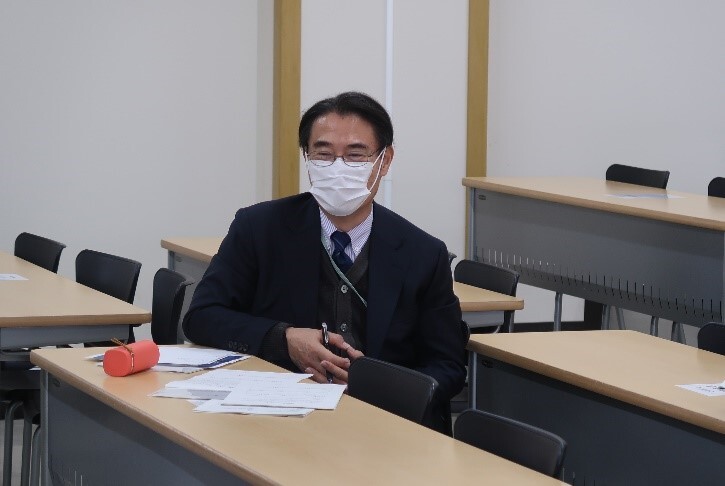

■当日の様子

主催: 徳島大学 FD委員会

Adobe Reader