生きた教材に学ぶ考古学調査演習今年度は新遺跡発掘に挑戦!

大学院社会産業理工学研究部社会総合科学域 教授

中村 豊 (なかむら ゆたか)

体験を通して考古学へ誘い学生の興味を引き出す

遺跡調査や石器作りなど〝体験できる考古学〞を主として、生きた教材に学ぶ考古学調査演習。徳島城公園に遺跡踏査へ行くことも多いそうですが、取材日は雨だったので縄文時代と同じ手法で石器を作るところを見せていただきました。

この日使用したのは青色片岩という徳島県特有の石。眉山や高越山で採取でき、新町川添いの護岸にも使われている、いわゆる青石です。石の目に添って、タガネ用の石をあて、ハンマー代わりの石

で叩いて割り、その後磨いて仕上げます。青色片岩を使った石器は、兵庫や大阪でも出土していることから、青色片岩の丈夫さが重宝され、いにしえの人に愛用されていたことが分かります。

このように体験を多く取り入れた授業を行う理由は「事前に論文を読んで来なさい」というのも重要ですが、大学に入ってから地域の歴史や文化財に興味を持つ学生が対象となるため、やる気も湧かないだろうと、できるだけ生きた教材に触れる機会を増やし、自ら興味を持って取り組めるような授業を行っています。

発見なるか!?那賀町で新遺跡発掘に挑戦

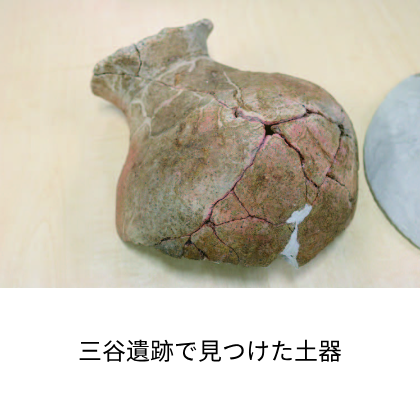

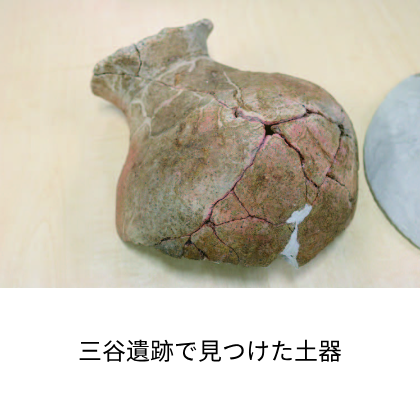

ここ数年、徳島市南佐古周辺の三谷遺跡の調査を行っていたそうですが、それが一段落したので、今年度から新たな遺跡調査をはじめることに。まだ手つかずの遺跡を掘り当てようと、狙いを定めたのは那賀町木沢小畠の岩陰。県内の遺跡や考古学に詳しい徳島県立博物館の高島元館長と共に過去の資料を調査し、地域の理解や協力が得られるかどうかといった点も踏まえて、決めたそうですが、那賀町木沢といえば、〝阿波のチベット〞といわれる山奥。そんなところに遺跡はあるのでしょうか?「山間部には遺跡がないってよく言われるんですけど、そんなことはなくて、最近愛媛県など、標高の1000m近いところでも遺跡が見つかっています。山間部は街中と違い、開発によって掘り起こされることがないので、見つかる機会がないだけ。うまくいけば縄文時代の遺跡を発掘できるかもしれないので、この機会に地域の人と関わり、地元の人に関心を持ってもらうような遺跡調査をできたらな、と思っています」。那賀町相生地区では香川県の讃岐岩(サヌカイト)や大分県姫島で採れる黒曜石が見つかっていて、古くから他地域との交流があったことは確か。主な移動手段が車という現代と異なり、昔は山を伝って移動していたため、遺跡が見つかる可能性は高いといいます。

「かつては生活の拠点は山だったので、狩猟に便利な山の中に集落が生まれ、次第に文明化してくると交易が始まり、人間が行き交う交易のルートができ、その中継地ができる…といった流れを考えると、あの辺りは今より人通りが多かったかもしれません。木沢って県南や上勝、神山、木屋平にも道が繋がっているので、そうしたことからも期待できるんじゃないかと思っています」。

初心者の慎重さと若い目が発見の鍵!

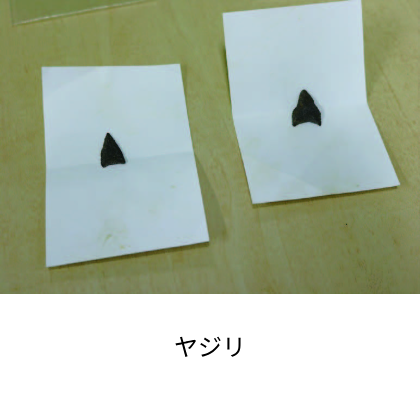

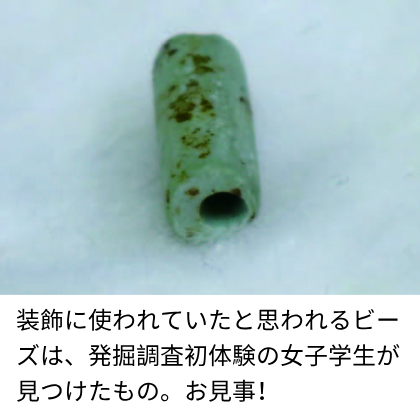

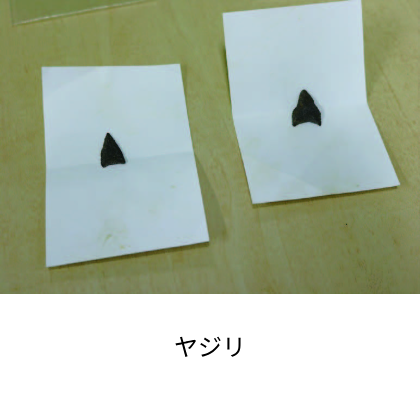

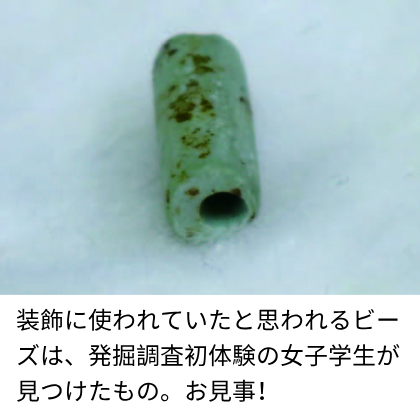

那賀町での新遺跡発掘プロジェクトの開始は冬頃を予定しているそうですが、まず試掘からはじめるそうです。土器や石器が出てきても、素人では判断がつかないような気もしますが、初めて調査に加わる学生も石器や土器を見つけることができるのだとか。「発掘する前にヤジリや土器を見てもらい、予備知識を頭に入れてから現地へ行くと、人が手を加えた石なのか、ただの石か、だいたい分かります。学生たちは目がいいし、素人は慎重になるので、これまでも意外とたくさん見つけています」。大学から歩いて行けるということもあって学生と共に徳島城公園へは100回以上行っているそうですが、行く度に新しい発見があるといいます。

「主には城と貝塚を見ているんですけど、海でしか採れない貝が落ちていたりすると、徳島城公園は海から大分離れているので、海水面が変ったんだなとか、人が貝を持ち運んだ証だなとか、その時、その時の発見が学生にとってすごく勉強になっていると思います」。

授業は2・3年生が主な対象ですが、チャンスがあれば1〜4年生全学年を連れていってもらえるそうなので、土器や石器を見つける体験にチャレンジしてみて。

Adobe Reader

閲覧履歴