スペースバルーンプロジェクトが繋げた研究の輪 今、成層圏がおもしろい!(2020年夏号)

大学院社会産業理工学研究部 社会総合科学域 准教授

佐原 理(さはら おさむ)

DIYの気球で成層圏にカメラを送って撮影成功!

2009年、「手作りの気球にカメラをつけて成層圏へ飛ばし、地球を撮影できるか?」という実験を、マサチューセッツ工科大学の2人の学生が行いました。この話をヒントに、2012年に開催された『あいちサイエンスフェスティバル』で、市民の科学リテラシーの向上に繋がる企画を行うことになった佐原先生も、同じように実験してみることに。 「150ドル(1万5000円程度)くらいの予算で、DIYで気球型の装置を作り、成層圏にカメラを送って撮影に成功したという話が面白いな、と。僕はもともとメディアアートなど映像やデザイン学が専門なので、手作りの気球がどこまで届いて、どんな映像を撮影できるか、アート表現としても興味を持ちました」。

おもちゃの風船にスマホをつけて飛ばすところから始め、パラシュートにつけて飛ばしたり、成層圏に到達するまでにiPhoneは5,6台紛失するなど、実験はトラブル続き。「パラシュートにつけて飛ばしたものが畑に落ちて、農家のおじさんが拾って警察に届けてくれたり、コンビニの屋根に落ちて、屋根によじ登ったり・・・。初めて成層圏に到達して撮影をすることができたのは2013年。台風の成り立ちなどを研究している名古屋大学の地球水循環研究センターと一緒に行った実験で実現しました。

成層圏から生還したカメラに収められていた動画はまさに今動いている自分たちの社会を俯瞰して見ることができたという手応えがあり、すごく面白かったですね」。

飛ばして、回収する世界で唯一のスペースバルーンプロジェクト

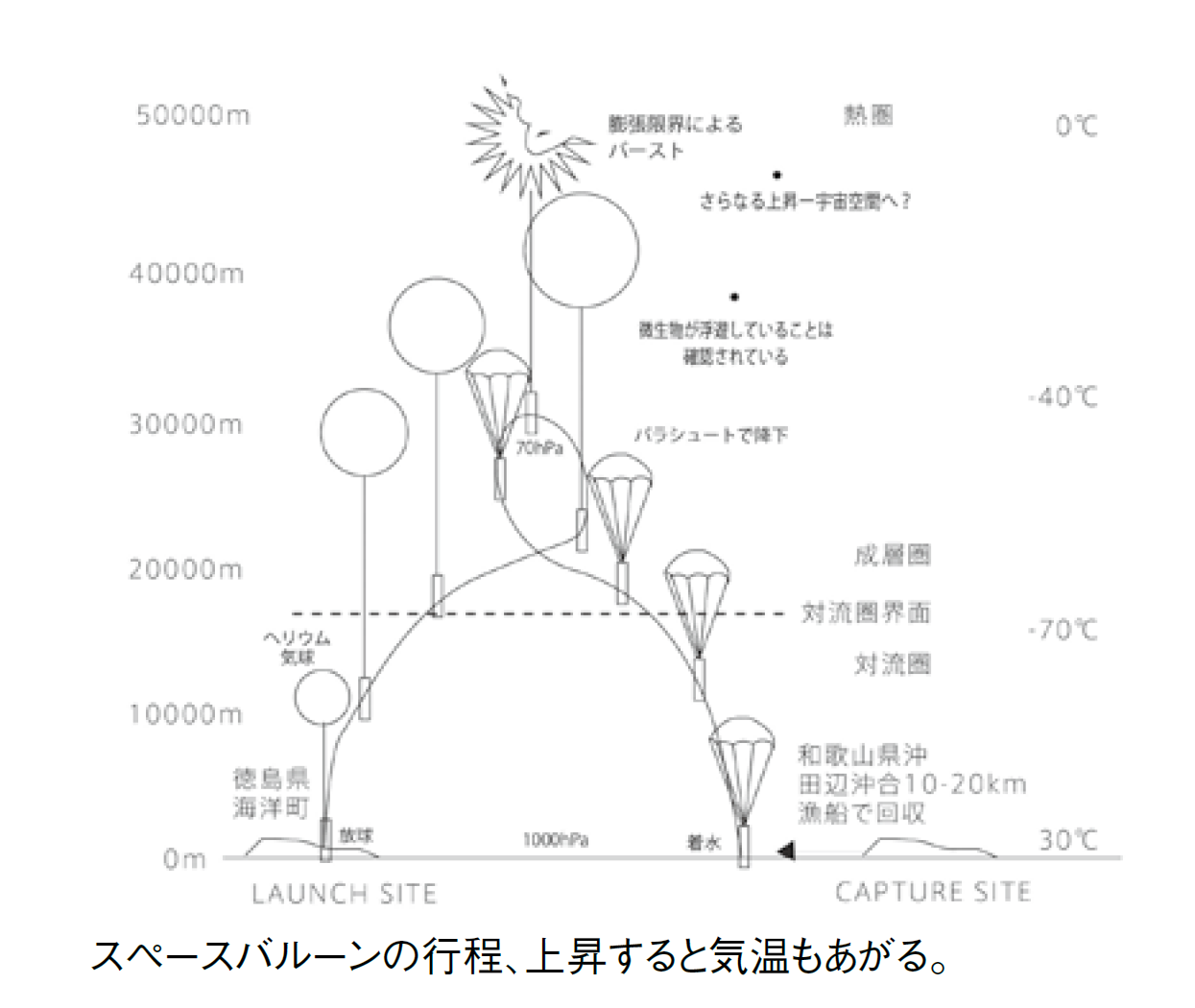

成層圏と聞くと、果てしなく遠いところというイメージですが、成層圏は1万m上空から5万mぐらいまで、つまり10㎞ほど上昇したらもう成層圏の入り口です。「だいたい徳島市から阿南市くらいの距離」と例える佐原先生。そう言われると、意外と近くてちょっと拍子抜けしますが、地上の温度が30℃の時、上空はマイナス70℃くらいまで下がり、台風より強いジェット気流が吹き荒れるという過酷な環境が広がっているのだとか。そのため飛ばした機材を安全に正常に動作・回収させる機構も重要で、100℃の温度差を耐えるために機材の温度管理を行い、地上に落ちた際も人に危害を加えることのないよう、安全性を重視して作り込みます。

落下地点も、アメリカでは砂漠や山間部に落として回収するケースが多いようですが、日本の山間部は入ることさえままならない場所がほとんど。そのため海に着水させて回収する方法に行き着き、これにより損傷もなく回収できるようになったことで、実験の幅も広がりました。

様々なものを成層圏まで飛ばし、海に着水させて回収するスペースバルーンプロジョクトの成功は、世界で唯一の研究として話題となり、いろいろなところから仕事の相談も寄せられるようになりました。「あるとき、テレビ局から『魚を飛ばして干物にできないか?』という依頼が来て、全ての工程を設計し、そのプロダクトのデザインなども手掛けました」。

成層圏クッキングで新たな地域産品づくりに挑戦

驚くことに成層圏で作った干物は、旨み成分のイノシン酸が4倍にも増え、おいしくできたんです。そこで、食に関わる何かを成層圏に飛ばしてみようという試みが始まります。

昨年7月、徳島大学が神山を舞台に地域の特色を活かし、地方創生に繋げるプロジェクト『神山学舎』の取組の一環として、地元のブルワリー『KAMIYAMA BEER』と協力し、 ビール酵母を成層圏に飛ばし、新商品を作る事業が動き出しました。成層圏はほぼ真空状態のオゾン層。宇宙線や普段は地上にまで届かない紫外線が降り注ぎ、さらにマイナス70℃という環境が酵母菌などの微生物に多様なストレスを与えます。普通であれば一瞬で死滅してしまいそうですが、多くの微生物は生き残り、その性質を変化させることがわかりました。ここで得られた酵母を使用したビールはより香りが強く、フルーティーな味わいを醸し出すようになりました。KAMIYAMA BEERでは商品化を計画しているそうなので、私達も近いうちに成層圏ビールを飲むことができるかもしれません。

いつの間にか最先端!?生命の起源に迫る研究にも発展

海洋回収によるスペースバルーンプロジェクトは前例のない、まったく新しい取組でした。すべてを一から考え、試行錯誤する課程は、研究というよりはモノづくりに近いクリエイティブなものだという佐原先生。

NASAが1年に1回くらいしかやっていない成層圏への打ち上げを、佐原先生のチームは小規模でも1年に10 回くらいやっているので、「図らずも世界でも有数の打ち上げと回収のスペシャリストになった」と言います。面白がって始めたことが、他分野からも注目されるようになり、「一緒にやりましょう」という声に応えていた結果、いつの間にか最先端の生命科学研究に関わるプロジェクトも生まれています。近年、成層圏に存在する微生物が宇宙線などの影響でDNA変性を起こし、急速な進化の起因になっている説や、超微小な微生物は上昇を続け宇宙空間にまで出ているのではないかという説が注目されていて、佐原先生もこうした研究に携わっています。NASAやJAXAにも引けをとらない研究が、こんなに身近で行われているって知っていましたか?

※このプロジェクトについて詳しくはWEBサイト(https://shuttled.studio.design/)をご覧ください。