平成25年7月25日付けの英国総合科学誌Nature(電子版)で、徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部の梅園良彦学術研究員(平成25年3月まで理化学研究所研究員)と、京都大学大学院理学研究科の阿形清和教授らのグループの研究成果が発表されました。

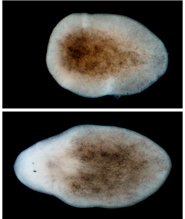

内容は、100年来の謎であった『プラナリアの再生の仕組み』をついに分子レベルで解明したというものです。さらには、プラナリアの再生原理を理解することによって、もともと再生できないプラナリア種(コガタウズムシ)の遺伝的原因を解明し、世界で初めて人為的に再生を誘導することにも成功しました(図参照)。「再生できない生物でも、潜在的に再生できる能力を十分もっていること」を初めて実験的に証明したことに、世界中が驚いています。

|

| 図:コガタウズムシ尾部断片からの頭部再生誘導。上図は正常な尾部断片(右側が尾部端)。頭部を全く再生することができない。下図はRNA干渉法(RNAi)によってß-カテニン遺伝子を働かなくされた尾部断片。白い部分が新たに再生した頭部。 |

書誌情報

[DOI] doi:10.1038/nature12359

タイトル: The molecular logic for planarian regeneration along the anterior–posterior axis

著者: Yoshihiko Umesono, Junichi Tasaki, Yui Nishimura, Martina Hrouda, Eri Kawaguchi, Shigenobu Yazawa, Osamu Nishimura, Kazutaka Hosoda, Takeshi Inoue & Kiyokazu Agata

雑誌: Nature